|

|

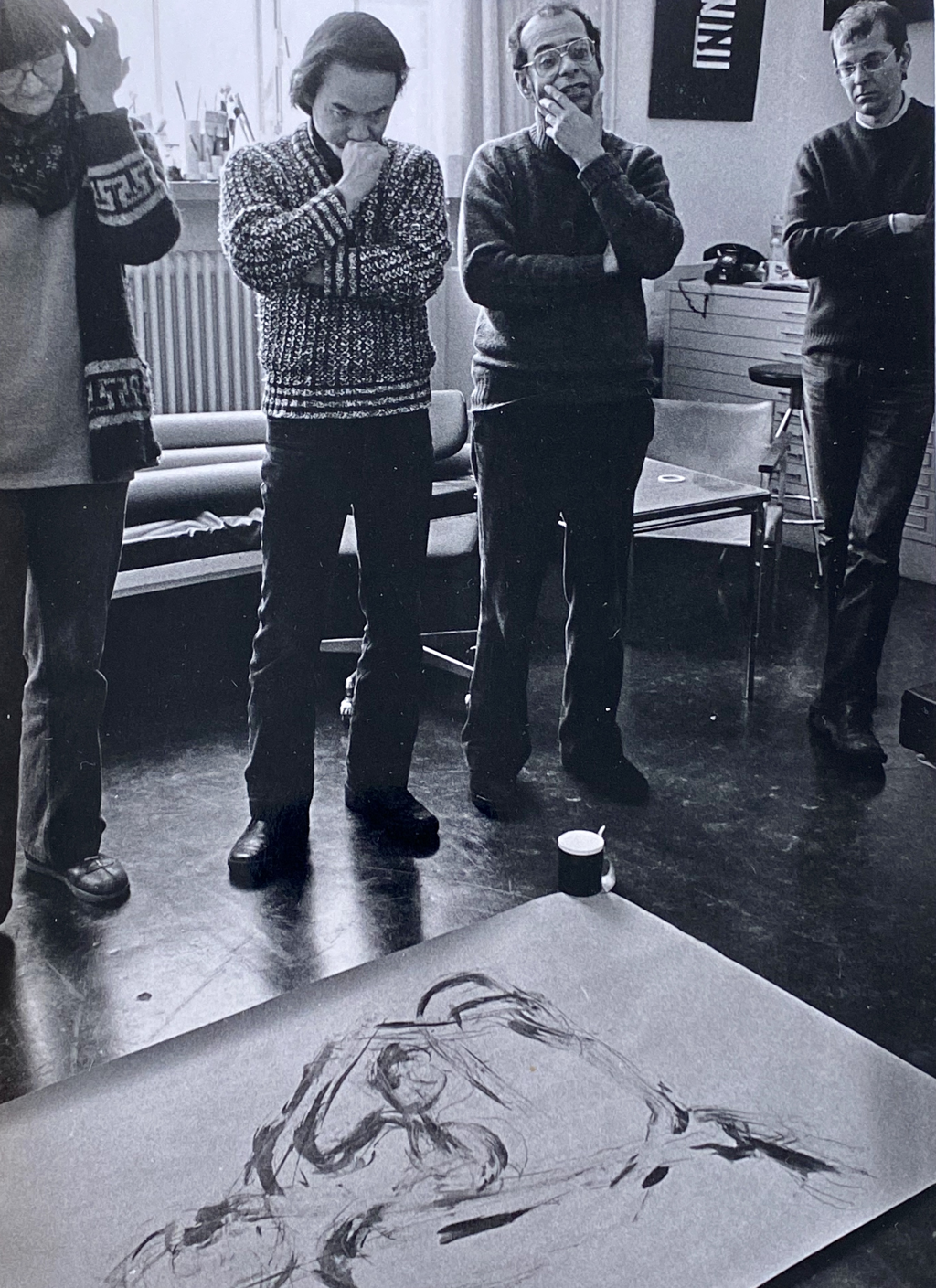

hfbk

|

"Konstruktivist am Lerchenfeld in Hamburg" |

|

Artikel und Portrait von Hanns-Theodor Flemming, Die Welt, 1965 zu Beginn der Professur Mavigniers an der HfbK

„Mit dem 40jährigen Almir Mavignier, der seit Beginn dieses Sommersemesters als Professor an der Hochschule für Bildende, Künste am Lerchenfeld lehrt, hat Direktor Freiherr von Buttlar erstmals einen namenhaften Künstler der konstruktivistischen

Schaffensweise nach Hamburg berufen ... Almir Mavignier stammt aus Brasilien. 1925 wurde er in Rio de Janeiro geboren. 1951 kam er zum erstenmal nach Europa. Seit 1953 lebte er in Ulm, wo er fünf Jahre „an der von Max Bill gegründeten Hochschule für Gestaltung (Abteilung „visuelle Kommunikation“) studierte, bevor er sich als freier Maler und Gebrauchsgrafiker niederließ, Auf der „documenta III“ in Kassel trat er 1964 auf internationalem Forum hervor. In Mavigniers Atelier am Lerchenfeld herrscht eine nüchterne, kühle, klare Atmosphäre und eine sonst an diesem. Ort kaum vermutete penible Ordnung. Der Raum erinnert eher an ein Laboratorium als an ein Maleratelier. Man spürt die Ulmer Schule. Wie seine Werke strahlt auch der Künstler eine vibrierende Intensität aus. Er ist klein, dunkel, zartgliedrig, lebhaft, intelligent. Vitalität paart sich mit Intellekt. Stets legt sich Mavignier Rechenschaft ab über das, was er tut. Die genaue Kontrolle über das eigene Schaffen befähigt ihn in besonderem Maße zum. Lehrer. 'Seurat‘ — das ist für Mavignier der Pointilismus im Wortsinne. Doch erst Paul Klee hat den Punkt dann bewußt als ein Zusammenstoßen zweier Linien dargestellt. Von dieser Idee ausgehend begann Mavignier vor zehn seinen eigenen weg. Neben Mondrian und Josef Albers zählen zu den großen Vorbildern, denen er im Geiste folgt und deren Lehre Lehre er auf zeitgemäßer Ebene verbreitet. „Kunst ist für mich Information“, erklärt er als sein Credo. An Hand einer Folge eigener Bilder führt er vor Augen, was er unter „visueller Information“ versteht. Ihm geht es darum, zu veranschaulichen, wie sich Form und Farbe in bestimmten Konstellationen verhalten und wie sie vom Betrachter wahrgenommen werden....Sein wichtigstes Problem aber ist eine von ihm entwickelte „Automation“ in der Kunst. Den Ausbrüchen des Emotionalen stellt er eine wissenschaftlich exakte „Programmierung“ gegenüber. Die Werke werden nach bestimmten Abfolgen programmiert, um sich so „von ihrem Urheber zu lösen und selbständig zu werden“ aus:

Hanns-Theodor Flemming in der Zeitung „Die Welt“ ein Portrait-Artikel über den Künstler. |

was habe ich gemacht?Interview Almir Mavignier 19.4. 2013

|

|

Einmal als Prof an der HFBK war nun für mich das Problem: Wie soll ich als Künstler Lehrunterricht geben?

Wir hatten Kollegen, die der Meinung waren, das sie nicht ständig vor Ort sein müssten, sondern eine physische Präsenz zweimal im Monat ausreichen würde. Ich war anderer Meinung und wir haben dies unter den Professoren oft besprochen. Für mich stellte sich die Frage: Was soll ich an meine Studenten weitergeben? Als Künstler der Konkreten Malerei war meine Antwort: Das Konzept, die Idee und das Denken. Ich habe den Studenten immer die Frage gestellt: Was, Warum und Wozu. Wenn Studenten eine neue Arbeit vorgestellt haben, mussten sie zunächst selbstkritisch beantworten: Was habe ich gemacht?

Warum und wozu? Das sind sehr komplexe Fragen, aber sie zeigen, ob die Leute denken über das, was sie machen. Denn durch dieses Denken und Untersuchung können sie sich weiterentwickeln und Fortschritte machen. Fortschritt entsteht nicht durch Multiplikation des Tuns und Bilder durch die Produktion von mehr Arbeiten. 10, 20 oder 30 Arbeiten schaffen keinen Fortschritt. Aber Bewusstsein über die Gedanken, die dahinter waren, sie können Fortschritt schaffen. Natürlich, 'Konzept' ist etwas sehr kompliziertes. Man kann nicht fragen, 'was ist das Konzept?', aber ich habe gefragt: 'was war die Idee?'

Und dieser Ansatz ist einer der Einflüsse von der Hochschule für Gestaltung. Interview Almir Mavignier 19.4. 2013

|